José Carlos Botto Cayo

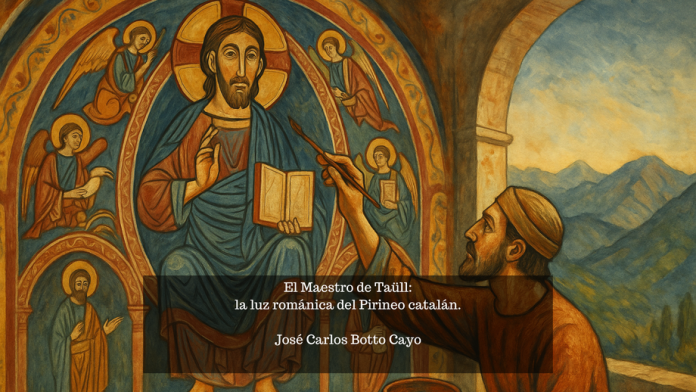

La historia del arte medieval está tejida de silencios, de nombres perdidos entre los muros y las bóvedas donde la fe dictaba el pincel. En ese silencio resplandece, sin embargo, una figura anónima cuya obra trascendió la oscuridad del tiempo: el Maestro de Taüll. Bajo este nombre se agrupa al artista que pintó, hacia 1123, los frescos del ábside mayor de la iglesia de Sant Climent de Taüll, en el corazón del valle de Boí, Cataluña. Aquella pintura, arrancada cuidadosamente y conservada hoy en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, es una de las cumbres del arte románico europeo. Allí, en el muro curvo del templo, Cristo aparece majestuoso, rodeado por el Tetramorfos, los cuatro símbolos de los evangelistas, con una serenidad que no pertenece al mundo, sino a la eternidad.

El siglo XII fue un tiempo de fe y piedra, de monjes que copiaban códices y de peregrinos que avanzaban hacia Compostela por los caminos del alma. El arte románico, con su lenguaje severo y simbólico, servía a la pedagogía del espíritu. En los muros de los templos, los fieles aprendían lo que los libros les negaban. Las figuras, hieráticas y simétricas, enseñaban el orden celestial. Pero el Maestro de Taüll, sin renunciar a esa geometría sagrada, introdujo un soplo de humanidad, una vibración de color y armonía que anticipaba el despertar gótico. Su Cristo Pantocrátor, con el nimbo crucífero y el gesto de bendecir, no intimida: revela. La mano que se alza no condena, sino que invita; los ojos no juzgan, sino que comprenden.

El contexto del siglo XII: entre piedra y teología

El siglo XII fue una centuria de reconstrucción espiritual y material en Europa. Tras las convulsiones de los siglos oscuros, las comunidades monásticas y las rutas de peregrinación revitalizaron la cultura. Los monasterios no eran solo refugios de oración, sino laboratorios del saber, donde se copiaban manuscritos y se preservaba la memoria del mundo antiguo. En ese contexto nació el arte románico: un lenguaje visual que buscaba expresar lo invisible. Las iglesias se alzaban como montañas sagradas, y cada piedra tenía su sentido. La pintura mural, aplicada directamente sobre el yeso fresco, era la prolongación del altar: una catequesis cromática al servicio del alma.

En este escenario, el Maestro de Taüll se inscribe como un eslabón esencial entre la tradición bizantina y la sensibilidad occidental. Su obra revela conocimiento técnico, pero también una profunda intuición teológica. Las formas no son arbitrarias: obedecen a un orden simbólico. Los círculos, los arcos, los triángulos, componen una arquitectura espiritual. El arte no era una expresión individual, sino un acto de comunión. El pintor trabajaba en función del misterio, subordinado al mensaje divino. Por eso no firmaba: el mérito pertenecía a Dios. Esa humildad es, paradójicamente, la que le concedió inmortalidad.

En el Valle de Boí, la piedra y el color se unen para formar un todo inseparable. Las iglesias románicas del lugar —Sant Climent, Santa Maria, Sant Joan— constituyen un conjunto único, declarado Patrimonio de la Humanidad. En ellas se aprecia la mano o la escuela del Maestro de Taüll, cuyos rasgos —figuras alargadas, pliegues lineales, uso magistral del azul y el ocre— se repiten como una firma invisible. Allí, en medio de los Pirineos, la pintura se convierte en eco de las montañas. El azul del cielo se vuelve pigmento, y el oro de la luz se transforma en nimbo.

El Maestro de Taüll pertenece a esa estirpe de artistas que comprendieron que la belleza podía ser una forma de oración. Su obra no busca el realismo, sino la trascendencia. Cada trazo es un símbolo, cada color una plegaria. En sus frescos no hay espacio para lo anecdótico: todo remite a lo esencial. Lo humano y lo divino se confunden en una misma armonía. El arte, así entendido, no pretende imitar la realidad, sino redimirla.

La técnica del fresco y la alquimia del color

El arte mural del siglo XII exigía no solo talento, sino disciplina. El fresco era una técnica viva: el pintor debía aplicar los pigmentos sobre el revoque húmedo, antes de que secara. El tiempo era breve, y el error, irreversible. Cada jornada de trabajo —llamada “giornata”— se planificaba con precisión monástica. Los colores se mezclaban con cal y agua, y al secar se volvían parte del muro. No se trataba de pintar sobre la piedra, sino de pintar dentro de ella. Por eso los frescos de Taüll, aunque arrancados y trasladados, conservan una energía inmutable: nacieron del mismo aliento de la materia.

Los pigmentos del Maestro de Taüll son, además, una lección de geografía y comercio. El azul intenso, casi sobrenatural, provenía del lapislázuli, mineral traído desde Afganistán. El ocre se obtenía de tierras locales, el rojo del cinabrio, el negro del carbón. Cada color tenía un valor simbólico: el azul del cielo divino, el rojo del sacrificio, el dorado de la gloria. El pintor conocía la alquimia secreta de los tonos, pero también su teología. No elegía por gusto, sino por sentido. En el arte románico, el color era verbo.

El Maestro de Taüll no pintó para el museo, sino para el rito. Su obra estaba destinada al movimiento de la luz natural que entraba por las pequeñas ventanas del ábside. A distintas horas del día, los tonos cambiaban, y el Cristo parecía respirar con el templo. Esa interacción entre pintura y espacio revela una comprensión profunda del tiempo litúrgico: la imagen no era estática, sino viva. La fe se contemplaba en el resplandor cambiante del día.

A través de esta técnica rigurosa, el artista logró una síntesis extraordinaria entre forma y contenido. Sus figuras poseen rigidez aparente, pero dentro de esa geometría late una emoción contenida. Las líneas verticales remiten a lo eterno; las horizontales, a lo humano. Todo se ordena en una proporción armónica que recuerda los cánones pitagóricos y los símbolos de la creación. En el Maestro de Taüll, el arte es estructura de sentido, no adorno.

El legado del Maestro y la espiritualidad del color

El impacto del Maestro de Taüll se extendió más allá de su valle natal. Su estilo fue imitado por generaciones de pintores anónimos en Cataluña, Aragón y el sur de Francia. La llamada “Escuela del Valle de Boí” mantuvo viva su visión durante siglos, influyendo incluso en la transición al arte gótico. Allí donde se pintó un ábside románico, su espíritu estaba presente. No en vano, su Cristo en Majestad se convirtió en imagen universal del arte medieval catalán: símbolo de equilibrio, fe y belleza.

Pero más allá de su influencia estética, su legado es espiritual. El Maestro de Taüll nos enseñó que el arte puede ser un modo de ascensión. Cada trazo suyo es un recordatorio de la comunión entre lo visible y lo invisible. Su anonimato no es carencia, sino plenitud: es la renuncia del yo para que hable la eternidad. En un mundo obsesionado con la firma, su ausencia de nombre resplandece como un acto de fe en la obra misma.

Contemplar hoy el ábside de Sant Climent, en la penumbra museística, es enfrentarse a una presencia que sobrevive al tiempo. Los ojos del Pantocrátor, fijos e infinitos, devuelven una mirada que trasciende las fronteras del arte. No se trata de historia, sino de experiencia. Es una conversación con lo sagrado, un silencio compartido entre siglos.

Así, el Maestro de Taüll permanece. No como un nombre, sino como una luz. En su pintura, la materia se hizo espíritu, y el color se convirtió en plegaria. Su obra nos recuerda que toda creación verdadera nace del misterio, y que el arte, cuando se eleva a su más alta forma, no necesita autor: basta con que ilumine.