José Carlos Botto Cayo

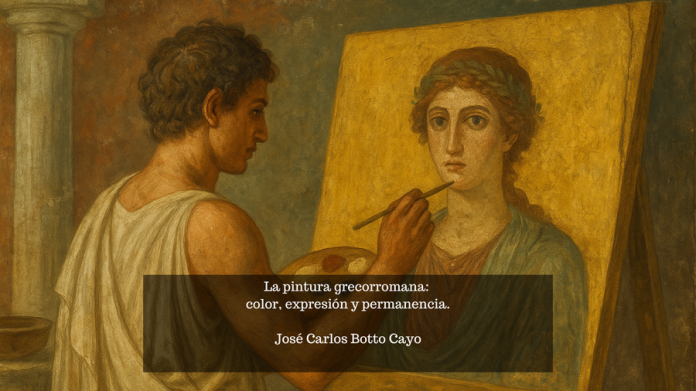

La tradición pictórica de Grecia y Roma es uno de los pilares menos conocidos —pero no menos fundamentales— del arte clásico. A pesar de la destrucción del tiempo, de los incendios, de las catástrofes naturales y de la preferencia histórica por la escultura y la arquitectura, la pintura grecorromana ha dejado rastros suficientes para trazar una historia rica en color, técnica e intención. Lo que hoy conservamos en frescos, vasijas, murales y ruinas nos habla no solo de una estética decorativa, sino también de un universo simbólico donde se mezclaban mitología, cotidianidad, poder político y espiritualidad. El color, la composición y el gesto eran vehículos para construir realidades compartidas, muchas veces más vivas que la piedra o el mármol.

A lo largo del tiempo, la pintura grecorromana ha sido valorada de modo desigual. Durante siglos fue vista como un arte menor en comparación con la escultura o la arquitectura, debido a la escasez de restos materiales. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos en lugares como Pompeya, Herculano, o en las tumbas etruscas de Tarquinia y Paestum, han permitido una revalorización profunda. Estos hallazgos no solo permiten vislumbrar las habilidades técnicas de los artistas antiguos, sino también comprender mejor la sensibilidad visual de las sociedades grecorromanas. Lo que se pinta y cómo se pinta nos revela un modo de entender el mundo en el que la imagen era parte del lenguaje, de la política y del rito.

Técnicas, materiales y formas de expresión

La pintura en la Grecia antigua, especialmente en sus etapas más arcaicas y clásicas, se expresaba mayoritariamente a través de cerámicas decoradas. Las escenas pintadas en las ánforas, cráteras y otros recipientes no eran solo ornamentales: narraban episodios míticos, celebraban rituales, o mostraban fragmentos de la vida cotidiana. Con el tiempo, estas representaciones adquirieron una sofisticación estilística notable, con el desarrollo de técnicas como la figura negra y la figura roja, que permitían mayor detalle y naturalismo. Aunque casi toda la pintura mural griega ha desaparecido, se sabe por fuentes como Plinio el Viejo que existieron grandes maestros como Zeuxis, Apeles o Parrhasius, quienes pintaban sobre paneles móviles y creaban obras de fuerte impacto emocional.

Roma heredó estas tradiciones y las amplificó. El uso del fresco se convirtió en una de las formas más comunes de pintar, especialmente en los espacios domésticos y religiosos. Las casas pompeyanas y herculanas ofrecen un testimonio extraordinario de esta práctica, con sus muros cubiertos por escenas mitológicas, arquitecturas ilusorias, naturalezas muertas o retratos. La técnica consistía en aplicar los pigmentos sobre yeso húmedo, permitiendo que la pintura se integrara en la pared y se conservara con el tiempo. Este método exigía rapidez y precisión, y era ejecutado por talleres especializados. No se trataba de simples decoraciones, sino de sistemas visuales que estructuraban la experiencia del espacio.

Además del fresco, también existía la pintura sobre tabla y sobre mármol. Aunque quedan muy pocos ejemplos directos, los retratos de El Fayum, realizados en Egipto durante el dominio romano, son un puente entre la tradición helenística y la sensibilidad romana. En ellos se percibe una búsqueda de profundidad psicológica y realismo, una voluntad de eternizar al retratado más allá de la muerte. Este impulso a representar lo humano con intensidad expresiva revela que la pintura no solo acompañaba lo cotidiano o lo simbólico, sino que también intentaba capturar la esencia misma del individuo.

Contenido, simbolismo y función social

La pintura grecorromana tenía múltiples funciones, que variaban según el contexto: doméstico, funerario, político o religioso. En las viviendas, especialmente en las de la élite, los frescos no solo embellecían los ambientes, sino que también comunicaban estatus, refinamiento cultural y vínculos con el imaginario mitológico. Escenas de dioses, héroes o episodios de la literatura clásica funcionaban como signos de educación y prestigio, al tiempo que creaban una atmósfera envolvente en los salones o jardines interiores. La pintura era parte del modo en que se escenificaba la identidad familiar.

En el ámbito funerario, las pinturas cumplían una función de mediación con el más allá. Las tumbas etruscas, por ejemplo, muestran banquetes, danzas, combates o travesías, con una fuerte carga simbólica. Estas imágenes no eran meramente narrativas: pretendían asegurar el paso del alma o proporcionar una imagen de continuidad en la vida tras la muerte. En Roma, si bien la pintura funeraria fue menos desarrollada que en el mundo etrusco, los sarcófagos decorados y los nichos pintados en las catacumbas cristianas heredaron parte de ese simbolismo visual. La pintura era vehículo de memoria, de tránsito y de eternidad.

En los espacios públicos o templos, la pintura podía ser instrumento de propaganda. Murales que representaban conquistas, escenas fundacionales o gestos de piedad reforzaban el relato oficial. También se incluían en festivales, rituales o celebraciones imperiales. La pintura actuaba como complemento del discurso político, así como también como una forma de educación visual. A través de ella, se transmitían valores como la virtud, la valentía, la armonía o la justicia, muchas veces por medio de alegorías o representaciones mitológicas con contenido moral. Esta dimensión pedagógica de la pintura clásica es clave para entender su permanencia en los modelos del Renacimiento.

Legado e influencia en el arte posterior

Aunque gran parte de la pintura grecorromana se perdió con la caída del Imperio y el paso de los siglos, su influencia resurgió con fuerza durante el Renacimiento. Los artistas del quattrocento redescubrieron los restos arqueológicos, las descripciones antiguas y, sobre todo, los frescos de las ciudades sepultadas como Pompeya. Esta recuperación no fue solo estética: representó un renacer de la idea de que el arte podía expresar tanto la belleza como el pensamiento. Los estudios sobre proporción, perspectiva y anatomía retomaron los principios clásicos, y en muchos casos, se basaron en los restos pictóricos hallados en ruinas o en relieves escultóricos.

Además, el concepto de narración visual que se percibe en la pintura grecorromana alimentó toda la tradición occidental de la pintura histórica, religiosa y alegórica. Desde los murales de Miguel Ángel hasta los cuadros de Jacques-Louis David, la herencia de la composición narrativa clásica permanece viva. La articulación de espacio, gesto y expresión emocional en función de un mensaje fue uno de los grandes aportes de los pintores grecorromanos al arte universal. Ellos demostraron que la pintura no era solo ornamento, sino una forma de pensamiento en imagen.

Finalmente, el estudio moderno de la pintura grecorromana ha permitido ampliar la mirada sobre el arte antiguo, superando el énfasis exclusivo en la escultura. Hoy sabemos que el color era central en el mundo clásico, que las estatuas estaban pintadas, que los muros vibraban con tonalidades intensas, y que la mirada del espectador estaba entrenada para dialogar con lo pictórico. Recuperar esa sensibilidad cromática, esa inteligencia visual del pasado, es una manera de resistir la monocromía de muchas representaciones actuales. En los rastros fragmentarios de una pintura antigua, aún palpita la mirada viva de un mundo que no ha terminado de callar.