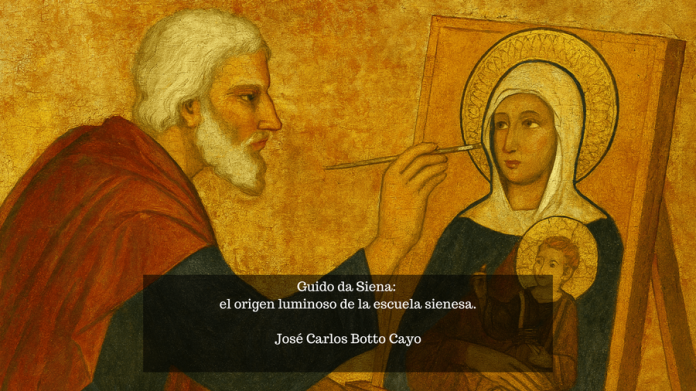

José Carlos Botto Cayo

En los albores del siglo XIII, cuando Siena aún era una ciudad de fervor religioso y resonancias bizantinas, surgió la figura enigmática de Guido da Siena, un pintor cuya obra representó el tránsito entre la rigidez del ícono medieval y la suavidad humanizada del gótico temprano. Poco se sabe de su vida, pero lo suficiente de su arte como para reconocer en él al precursor de una sensibilidad nueva: una espiritualidad que, sin abandonar el oro ni la solemnidad, comenzaba a hablarle al alma del hombre con dulzura y emoción. Entre 1250 y 1300, Guido trabajó en los templos sieneses, creando imágenes que unían la majestad del cielo con los gestos tiernos de la tierra.

El contexto que lo vio nacer no fue menor. Siena vivía entonces una etapa de esplendor comercial y místico, impulsada por la devoción mariana y las órdenes mendicantes. Su rivalidad con Florencia no solo era política, sino también estética: mientras los florentinos, con Cimabue y Giotto, aspiraban a la forma y el cuerpo, los sieneses, con Guido y luego Duccio, perseguían la gracia y la luz del alma. En esa tensión entre lo terrenal y lo divino, Guido da Siena dejó sus primeras huellas doradas en la historia del arte italiano.

Siena: ciudad de fe y poder

Siena, durante el Duecento, era una república orgullosa y vibrante. La victoria sobre Florencia en la Batalla de Montaperti (1260) había elevado el ánimo cívico hasta lo legendario, y los sieneses atribuyeron aquel triunfo a la intercesión de la Virgen María. Desde entonces, la ciudad se proclamó su protectora y erigió templos, procesiones y encargos pictóricos dedicados a su imagen. El arte se volvió, más que ornamento, una forma de devoción.

Las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos y franciscanos, trajeron consigo un nuevo espíritu espiritualista. En los claustros y capillas se buscaban imágenes que inspiraran humildad, ternura, comprensión del dolor. No bastaba ya con el ícono bizantino que imponía distancia y solemnidad; era necesario un rostro que mirara al creyente, un gesto que lo abrazara. De esa necesidad nació la pintura de Guido da Siena, que, sin abandonar el oro sacro de Bizancio, infundió vida a las figuras que antes eran puramente simbólicas.

En esos años, Siena también fue un cruce de caminos artísticos. Los escultores Nicola y Giovanni Pisano trabajaban el mármol de la catedral con una libertad que asombraba a sus contemporáneos. En pintura, Coppo di Marcovaldo, florentino capturado tras Montaperti, pintó su célebre Virgen en la ciudad, influyendo decisivamente en los talleres locales. Guido bebió de todas esas fuentes, y las convirtió en una síntesis sienesa: mística, elegante, luminosa.

Cuando el Gobierno de los Nueve asumió el poder en 1287, Siena alcanzó un periodo de paz y prosperidad que permitió el florecimiento pleno de las artes. El espíritu religioso, el orgullo cívico y el refinamiento estético convergieron en un mismo impulso. Guido fue el primer portavoz de esa armonía: el pintor que, con paciencia de monje y mirada de profeta, tradujo en pigmentos la devoción y la esperanza de toda una ciudad.

Un hombre sin rostro y una firma eterna

De Guido da Siena casi nada sabemos fuera de sus obras. No existen registros de su nacimiento, familia ni maestros. Su nombre aparece una sola vez, humilde y solemne, en la inscripción latina de una tabla: “Me Guido de Senis diebus depinxit amenis”. Esa frase, grabada al pie de su Maestà de San Domenico, es el único testimonio documental que lo nombra.

Los historiadores estiman que nació hacia 1230, en la propia Siena. Su formación debió darse en los talleres locales donde se aprendía observando y repitiendo. No existían academias ni tratados: la enseñanza era oral, manual, casi monástica. Probablemente conoció la obra de Coppo di Marcovaldo y más tarde la de Cimabue, pero el sello de Guido no fue la imitación, sino la interiorización. Su arte no busca la anatomía ni el espacio; busca el alma.

Su nombre resurge también en algunos documentos dudosos que mencionan a un Guido di Graziano, activo en Siena en 1278. Podría ser él, contratado para pintar un estandarte cívico; o quizá otro pintor, compañero de su generación. Lo cierto es que Guido vivió y trabajó en una Siena convulsionada, pero en crecimiento, donde el arte comenzaba a ser tanto una expresión religiosa como un instrumento de identidad política.

De su taller surgieron discípulos que continuarían la senda: Dietisalvi di Speme, Rinaldo da Siena y otros maestros anónimos que prolongaron su estilo hasta que Duccio, ya en 1280, transformó la herencia de Guido en un lenguaje más personal y sublime. Pero sin la raíz luminosa de Guido, Duccio no habría florecido.

El lenguaje dorado: estilo y técnica

Guido da Siena trabajó en la tradición italo-bizantina, pero su pincel no se conformó con repetir fórmulas. En sus tablas, el oro sigue brillando como en los íconos orientales, pero las figuras, aunque hieráticas, parecen respirar. Las mejillas del Niño, redondeadas y cálidas, contrastan con el rostro sereno de María, que inclina la cabeza con ternura. Es en ese leve movimiento donde el arte medieval comienza a volverse humano.

Sus obras fueron ejecutadas con temple de huevo sobre madera, una técnica que requería precisión casi ritual. Cada capa debía secarse al sol o a la llama antes de recibir la siguiente. El pan de oro, bruñido con piedra de ágata, cubría los fondos para que la luz no proviniera de una fuente física, sino divina. Guido entendió que la luz era símbolo de presencia, no de perspectiva: en su pintura, lo sagrado brilla desde adentro.

En el trazo, aún se siente la rigidez bizantina: pliegues geométricos, simetrías exactas, rostros ovalados. Pero en los ojos y las manos hay algo nuevo. Los ángeles que rodean a la Virgen ya no parecen guardianes severos, sino servidores atentos. Las manos se abren, los rostros se inclinan, las miradas cruzan un invisible hilo de compasión. Allí está el inicio del gótico espiritual que haría de Siena la cuna de una sensibilidad distinta.

Guido fue, antes que nada, un pintor de silencios. En sus tablas no hay movimiento ni profundidad, pero sí una quietud habitada, un espacio donde lo divino toca lo humano sin estridencias. Su pincel, en apariencia sumiso a la tradición, escondía una revolución interior: convertir la fe en sentimiento.

La Maestà y los pequeños milagros del pincel

La obra más célebre de Guido da Siena es la Maestà que pintó para la iglesia dominica de San Domenico. En ella, la Virgen entronizada sostiene al Niño ante un fondo dorado que parece expandirse más allá del tiempo. En el borde inferior se lee la inscripción que le dio nombre al artista y una fecha enigmática: 1221. Durante siglos se discutió si aquella fecha era auténtica o simbólica. Hoy se acepta que el panel fue pintado hacia 1270 o 1280, pero la duda añadió al misterio de Guido un aire legendario.

Esa Virgen domina el espacio con una majestad serena. No sonríe, pero su mirada transmite consuelo. El Niño, de gesto solemne, bendice al espectador. Los ángeles se alinean con ritmo casi musical, creando un equilibrio que recuerda al canto gregoriano. Todo en esa tabla parece inmóvil, y sin embargo palpita. Su mensaje no es el del poder celestial, sino el de la compasión maternal.

Guido también pintó escenas narrativas: pequeñas tablas con episodios de la vida de Cristo, dispersas hoy entre museos de Europa y América. En ellas, el pintor muestra su sensibilidad para el relato: los Reyes Magos inclinándose ante la Virgen, el llanto discreto de las santas mujeres, los gestos medidos de los apóstoles. En miniatura, Guido cuenta los misterios con una ternura que preludia el arte de Duccio.

En cada una de esas piezas se advierte su genio silencioso. No hay artificio ni innovación ostentosa, sino una fidelidad a la fe y a la forma que, paradójicamente, abre el camino al cambio. Guido no fue un revolucionario, sino un sembrador de dulzura en una época que empezaba a buscar humanidad en lo divino.

Legado y misterio

Cuando se intenta medir la influencia de Guido da Siena, hay que mirar más allá de su biografía incompleta. Su huella está en la atmósfera espiritual que impregna toda la pintura sienesa posterior. Duccio di Buoninsegna, su heredero más directo, elevó su lenguaje a una cima poética, pero en cada una de sus Vírgenes aún resuena la quietud luminosa de Guido.

La llamada “escuela sienesa” —que más tarde incluiría a Simone Martini y los hermanos Lorenzetti— no nació de la nada: nació del silencio dorado de Guido. Fue él quien enseñó a mirar la fe con dulzura, a pintar no el milagro, sino la emoción del creyente frente al milagro. Sus obras, aun en su arcaísmo, revelan una intuición espiritual que ningún tratado podría enseñar.

Guido no conoció la gloria de los cronistas ni la posteridad de los grandes nombres. Su existencia se disolvió entre anónimos de taller y fórmulas bizantinas. Pero su arte sobrevivió al olvido. Las restauraciones modernas devolvieron brillo a sus tablas, y su nombre volvió a pronunciarse en los museos de Siena, donde la historia del arte italiano reconoce su voz primera.

En el fondo, Guido da Siena fue un umbral: el paso de la solemnidad a la ternura, de la rigidez del ícono al temblor humano del arte. Entre 1250 y 1300, su pincel abrió un sendero que aún brilla bajo la luz del oro. En cada mirada de sus Vírgenes late el milagro más antiguo de todos: que el arte, cuando nace de la fe y del silencio, puede volver humano hasta el rostro de Dios.